Современные подходы к проблеме учета индивидуальных особенностей личности ребенка

Школьные психологи часто применяют тестовые методики изолированно от учебного процесса. Психологические и педагогические наблюдения за учеником порой не согласуются ни по целям, ни по методам, ни по использованию результатов.

Все это позволяет сделать вывод: тестирование должно быть не основным, а лишь вспомогательным методом изучения ученика как личности. Ведущий метод – клиническое (педагогическое) наблюдение, т.е. анализ целостного учебного поведения ребенка в конкретных условиях проектирования педагогической ситуации развития.

Реализация личностно-ориентированной образовательной парадигмы означает обращение к субъективному опыту познания каждого ученика. Любая научная информация, как считает И.Е. Малова, превращается в знания, если она обретает личностный смысл, носит ценностный характер. В личностно-ориентированном обучении развитие ученика одновременно идет в двух направлениях:

социализация, т.е. овладение культуросообразным (нормативным) образом, его воспроизводство, применение в жизни;

открытости, природном стремлении ребенка выйти за рамки заданного, стремление к креативности, что предполагает использование собственного опыта.

На этих разнонаправленных основаниях строится индивидуальная траектория познания, что и должно, прежде всего учитываться при проектировании личностно-ориентированного образования. Главное в нем – максимальное внимание к субъективному опыту ученика, его выявление, оценка педагогом, "окультуривание", т.е. работа с индивидуальным опытом каждого школьника.

Многие педагоги задумывались, все ли индивидуальные особенности детей стоит принимать во внимание? По выражению Ш.А. Амоношвили, обучение должно быть "вариативным к индивидуальным особенностям школьников".

Какие же черты учащихся непосредственно влияющие на процесс и успешность обучения, обычно привлекают к себе внимание учителей? Прежде всего это уровень умственного развития ребенка, который нередко отождествляется со способностями к обучению. Обучаемость или способность к обучению, представляет собой понятие, характеризующее умственные способности учащихся, т.е. "способность достигать в более короткий срок более высокого уровня усвоения" [2. С. 8]. Критериями определяющими индивидуальные способности к учению являются скорость усвоения, темп выполнения различных учебных действий, четкость процесса мышления.

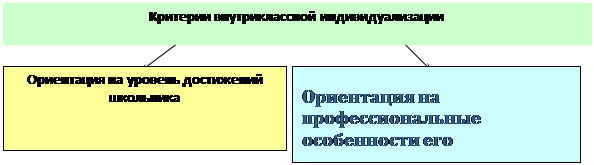

Можно выделить два основных критерия, которые лежат в основе внутриклассной индивидуализации:

— ориентация на уровень достижений школьника;

— ориентация на процессуальные особенности его деятельности (схема 1).

Определить уровень достижений, т.е. успехи ученика, в разных школьных предметах, привычно для педагог. Учитывая их в работе с учеником, он ориентируются на усвоенные ими знания и умения, зависящие от их возможности дальнейшего продвижения.

Схема № 1.

Схема № 1.

Критерии внутриклассной индивидуализации

| |||

В психологии для определения возможностей дальнейшего развития ребенка широко используется понятие "зона ближайшего развития". Предложивший это понятие Л.С. Выготский исходил из того, что школьное обучение должно развивать ребенка и поэтому опираться не столько на достигнутый им уровень умственного развития, сколько на те интеллектуальные особенности, которые еще отсутствуют, но для возникновения которых имеются предпосылки. Поэтому в развитии ребенка выделяют два уровня - актуальный и зону ближайшего развития. Под актуальным уровнем понимается запас знаний и умений, сформированных у ребенка к моменту исследования. Понятие "зона ближайшего развития" определяется как "большая или меньшая" возможность перехода ребенка от того, что он умеет делать самостоятельно, к тому, что он умеет делать в сотрудничестве.

Новое о педагогике:

Инструментария профессиональной деятельности социального

педагога

Под ним понимается определенным образом структурированная совокупность технологий и информационной базы профессиональной деятельности специалиста. Инструментарий социального педагога определяет всю совокупность технологий, методов и методи ...

Теоретические предпосылки методики воспитательной работы

Из всего сказанного в первой главе можно сделать обобщенный вывод, что продуктивность воспитательной системы объясняется тем, что между взрослым миром и детским миром возникает некий, с одной стороны, замкнутый, с другой – преобразующий сл ...

Категории

- Главная

- Методы и формы воспитания

- Морально-нравственное и эстетическое воспитание

- Аксиология современного образования

- Педагогический талант учителя

- Аксиология современного образования

- История коррекционной педагогики

- Новое в образовании

- Карта сайта